| 江戸:仁賀屋の由来と歴史 「広島県竹原市」 |

|

江戸時代の元禄元年(1688年)仁賀屋勘太郎(仁右衛門)は「江戸廻御用塩差配」を仰せつかって家業は雑穀・灯油・干鰯・綿類の商事、及び「塩浜業」をし自ら廻船を持ち、諸々商品を売買している。

宝永2年(1705年)仁賀屋勘七は西廻り海運の展開と廻船業10端帆二艘所持し、同時に問屋業を兼ねて「竹原の塩」の美味しくて評判の塩で「たけはらがきた」と喜ばれていた。

竹原市は、広島市の東隣、新幹線東広島駅と竹原志の直線上に、現在も仁賀は上仁賀・中仁賀・下仁賀として地名に記されている。

現在の広島県竹原市あるいは尾道市在郷の仁賀屋の屋号の初期商人層の系譜をひくものであります。「備後の魁」として尾道市立図書館に「仁賀屋 杉本直次郎」が記載されています。それ以前の竹原市史 資料編に仁賀屋の資料が多く存在しておりました。

竹原市ホームページ

http://www.city.takehara.lg.jp/ |

|

|

|

|

照蓮寺ホームページ

|

|

|

| 西暦 |

邦暦 |

出来事 |

1688年~

1703年 |

元禄元年

元禄16年

元禄文化 |

仁賀屋 甚太郎(仁右衛門) 加茂郡仁賀 仁賀屋 甚太郎(仁右衛門) 加茂郡仁賀

「江戸廻御用塩差配」を仰せつかっている。家業は雑穀、灯油、干鰯、綿類の商事 及び「塩浜業」をし自ら廻船を持ち、諸々商品を売買している。零細な買占商人として存在 在郷商人の早く成功した存在。 |

| 1698年 |

元禄11年8月21日 |

にかや 甚太郎

商人所持 木綿扱い芋員和書上覚一同 壱貫四百目寛文、元禄期には、塩浜業、塩問屋、質屋、酒造業等を営み高館の義経堂 町の浜役人を勤めている。いわば初期商人層の系譜をひくものである。

―竹原市史 第4巻 史料編(二)昭和41年3月25日発行(1966年)

編集者 西村嘉助、渡辺則文

発行所 竹原市役所 |

| 1703年 |

元禄16年 |

曽根崎心中(近松) |

| |

|

|

| 1714年 |

正徳4年8月21日 |

貝原益軒(85才) |

| 1716年 |

正徳6年 |

仁賀屋

零細買占商人から享保以降

「江戸廻御用塩差配」に出世 |

| 1705年 |

宝永2年 |

仁賀屋 甚七

西廻り海運の展開と廻船業

10端帆二艘所持し、同時に問屋業を兼ねていた讃州高松へ商売のため出船 |

| 1716年 |

享保元年~

享保8年 |

仁賀 壱宇

鳥越山延命寺、阿弥陀堂 梁三間桁三間、茅茸、村物仏に而御座候。伹ム番僧真宗へ豊田郡入野村 長照寺弟子観了相勤居申候国郡志御用二付 下調出帳 |

| 1716年~ |

享保 元年以降 |

北国廻船を主対象とする「引受方」の問屋商事が享保以降の新商人層にある。 |

| 1718年 |

享保3年 |

高原 惣絵図

ひの口町長47間の本川の橋の対岸土手長45間の通りににかや 甚太郎の自宅あり |

| 1718年 |

享保3年 |

寺子屋普及 |

| 1719年 |

享保4年2月8日 |

にか 絵九郎

御用銀請取覚、一銀六百目伹(三宝判銀弐百め 同銀百七五匁一包) |

| 1719年 |

享保4年4月13日 |

仁賀屋 徳左衛門

本人より無届けに塩積み出す1件

-竹原市史 第5巻 史料編(三)昭和42年9月30日発行(1967年)

編集者 西村嘉助、渡辺則文

発行所 竹原市役所 |

| 1719年 |

享保4年2月8日 |

にか 絵九郎

御用銀請取覚、弐百目 四宝銀

にかや 甚太郎

御用銀請取覚、三百目 伹 三宝銀 百八拾7匁5分 |

| 1722年 |

享保7年11月18日 |

にかや 甚七

委細御 口上二而茂被仰聞承知仕申候 堅相守可申候

為見判形仕申候 |

| 1726年 |

享保11年12月 |

仁賀ヤ 徳左衛門

委細御 口上二而茂被仰聞承知仕申候 堅相守可申候為見判形仕申候 |

| 1730年 |

享保15年正月 |

仁賀屋 甚太郎・賀茂屋 直十郎

塩浜役人浜数(竹原塩田誌 塩政一)

塩問屋当書上 |

| 1748年 |

延享5年 |

にかや 甚七

商人人別 商人船持呼出し人別心得記置もの也西廻り海運 舟の持主は10端帆あり その内二艘所持して問屋業を兼ねていた。 |

| 1751年 |

宝暦元年 |

吉宗が死去 吉宗が死去 |

| 1753年 |

宝暦3年12月15日~18日 |

仁賀屋 加七

賃金闘争 参加浜子の行動闘争は失敗に終り、要求は全然いれられなかったが徳川吉宗労働運動の前史として画期的な事件であった

―竹原市史 第1巻 概説編 昭和47年3月31日発行(1972年)

編集者 西村嘉助 渡辺則文 道重哲男

発行所 竹原市役所

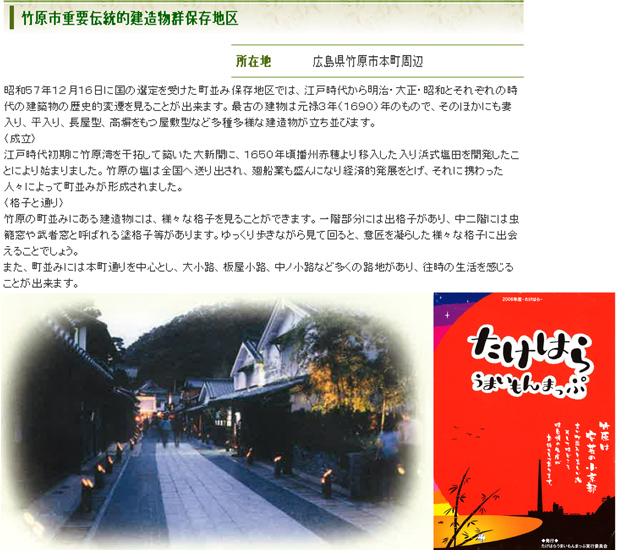

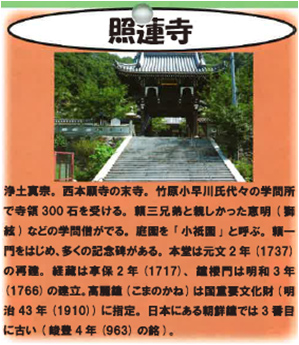

竹原市 扁額 「龍頭山・照蓮寺」 参照

広島の東広島市の東と南側の瀬戸内海に面した位置にあり竹原市の町並み保存地区のすばらしい歴史のわかる道を北に500メートル北側にあり、黄色く文字が風水で薄くなった「仁賀屋」と書いた墓石が、その墓地に20以上ありました。

一部山積みされたところにもたくさんありました。竹原市役所前からは、東に向い頼山陽広場を左に折れ住吉神社を右折し、町並み保存地区を北上500米右側。

右に竹鶴酒造、普明閣、西方寺、歴史民俗資料館おかかえ地蔵、まちなみ竹工房、頼惟清旧宅、恵美須社(胡堂)酒造り用井戸、そして照蓮寺と続いております。 |

1753年~

1819年 |

宝暦3年~

文政2年 |

仁賀組

仁賀は、賀茂川本流域一帯の山地部に小河谷平地の分布する村落の展開 |